ドローン(無人機)にマルチスペクトルカメラを搭載し農地をリモートセンシングする先端農業が 注目を集めている。本稿では、その画像技術の利点や原理を紹介する。

開発の経緯

株式会社スペースエンターテインメントラボラトリーは、専門性をもつ航空宇宙技術のあらゆる産業での利用を開拓するスタートアップ企業である。農業分野へは数年前より参入しており、当時は衛星画像を活用した精密農業が欧米の穀物生産を中心に活発化していた。

一方で日本の穀物生産である稲作におけるリモートセンシングデータの活用は、研究は進んでいたものの実用化には至っていない状況であった。それを受けスペースエンターテインメントラボラトリーは稲作向けの衛星画像利用サービスを検討したが、実用化に向けては日本の稲作の特徴が障壁となった。

1点目は農地の区画の大きさである。例をあげるとアメリカなどで見られるセンターピボットと呼ばれる農法の区画は平均半径400mの円形をしており広大である。

一方で日本の稲作が行われる水田は近年では大規模区画化が少しずつ進んでいるものの、昭和30年台後半より整備が進んでいる標準的な区画は短辺30m、長辺100mの30a(3反)と狭小である。

グローバルで農地のモニタリングに活用されている代表的な衛星システムとして、商用衛星Rapideyeがある。Rapideyeが世界で選ばれる理由はいくつかあり、まずは5機のコンステレーションで運用されているため、高頻度に同じエリアをセンシングすることができる。

また搭載しているセンサも植物の状態をセンシングするのに適した5バンドのマルチスペクトルセンサである。さらに特徴的で重要なのが地上分解能で、オルソ補正をした画像でGSD(Ground Sampling Distance)が5mとなる。

他の商用衛星に比べ地表を細かく観測するのではなく、ある程度の粗さで広く観測をするため、面積あたりのコストが安くなり、農業分野での費用対効果にマッチするのだ。

しかしGSDが5mでは上記にあげた日本の水田区画の場合、あまり有用なデータとはならない。もちろん地上分解能が細かい衛星もあるが、これは面積あたりのコストが上がってしまい、農業分野での実用が難しいのである。

2点目はコメの性質だ。欧米などで栽培される代表的な穀物であるムギやトウモロコシは、やや乾燥した地域での栽培に向いているのに対し、コメは多雨な地域での栽培に適している。

これは栽培が行われている時期の気象がムギやトウモロコシであれば晴天が多く、コメの場合は曇天や雨天が多いことを意味する。

比較的容易に利用ができる衛星画像は、ほとんどが太陽光の反射波を捉える光学センサを搭載しているもので、雲がかかった状態では地表の観測ができず、コメの栽培時期は必然的に観測機会が少なくなってしまい、これも実用化に向けては大きな障壁となった。

そこで、注目をしたのが近年話題を集めているドローン(無人機)だった。雲の下で運用するドローンであれば曇天が続いていても画像の取得が可能な上、農地に近い低高度でのセンシングを行えば狭小な水田区画においても有用なデータを取得することが可能である。

またスペースエンターテインメントラボラトリーには、国内外でのマルチコプターの開発や運用経験を豊富にもつ技術者もおり、実用化に向けた開発を開始、人工衛星と同様にマルチスペクトルカメラを搭載したドローンによる精密農業のサービスの実証を行なっている。

ドローン(無人機)の利点

ドローンで水田をセンシングする最大の利点は農地の面に対して垂直方向から俯瞰して画像を取得することができる点にある。今こちらの本を読まれている方々も、本の面に対して垂直に近い位置に目がくるように読まれているだろう。

本を水平な向きから読む人は読みづらいので決していない。当たり前のことではあるが、ドローンが登場する以前は農地の見回りは人の目の高さで常に面に対して水平に近い位置からしか観測をすることができず、特に広い面積を見回る場合は非常に労力のかかる作業であった。

またドローン(無人機)ならではの利点としては、各種センサなどによりスマート化された空中プラットフォームであることである。農地をセンシングしようとした場合、農地の上の決めれらたコースを高精度に、一定の速度でスキャンするように飛行することが望ましい。

これを手動で行おうとすると熟練のオペレータでも難しい作業になるが、測位衛星システムからの位置情報などを元に瞬時に自律制御を行えるドローン(無人機)であれば容易に実現ができる。

複雑な状況判断を伴わない単純な制御の連続になるため、人間よりもロボットに向いた作業といえる。究極的には経験のないオペレータであってもスイッチ1つで離陸からセンシング、着陸までを自動で完了させることができ、実用や普及においては重要な要素となる(図1)。

図1

マルチスペクトルカメラの特徴

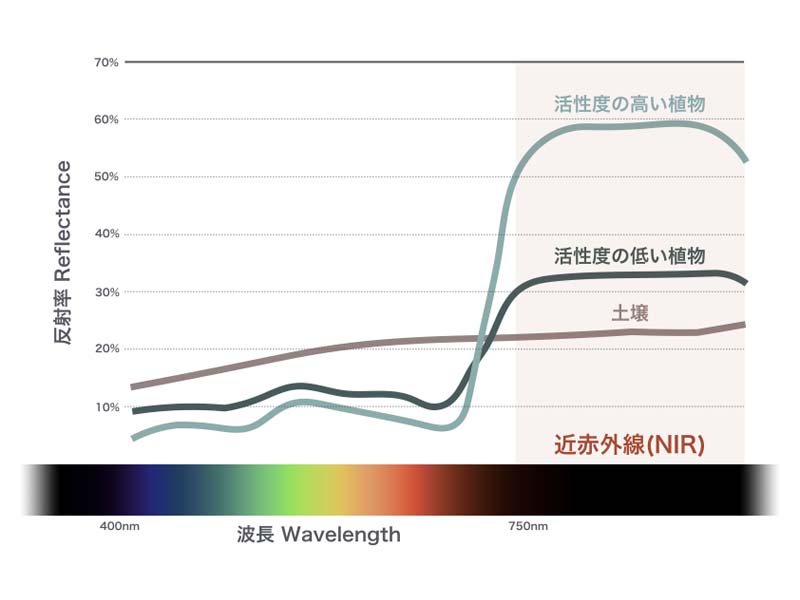

農地をドローンでセンシングする際は、主に太陽光と深い関係をもつ植物の葉の反射光を観測する。

ドローンに搭載するセンサは可視域と近赤外域のバンドをセンシングできるマルチスペクトルカメラであり、これは植物がもつ分光反射特性を利用し人間の目で見るよりも精細に農地の状態を把握するためである。

植物は太陽光を浴び光合成を行い光のエネルギーを有機物の化学エネルギーに変換する。この際に植物はすべての波長を利用するのではなく光合成に有効な可視域の光(400~700nm)を吸収し利用する。

そのため可視域の反射は小さくなる(中でも青色と赤色付近の波長の光線を特に吸収するため、人間の目では植物は緑色に見えるのである)。一方、利用されない近赤外線は吸収されず可視域に比べ相対的に反射が大きくなる。これが植物の分光反射特性となる(図2、3)。

図2

図3

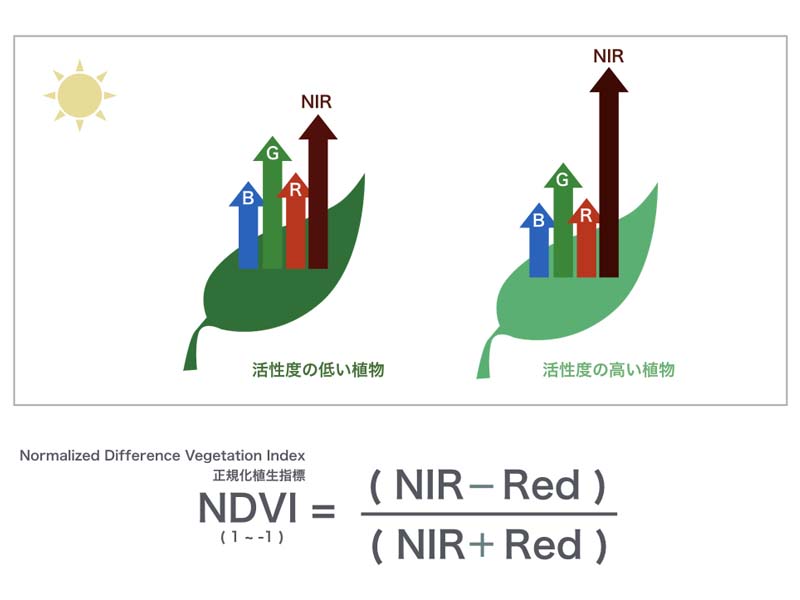

さらに活性度が高い葉とそうでない葉でも分光反射特性に違いが生まれる。活性度の高い状態ではもちろん光合成が盛んに行われるため、可視域の反射率が下がる。

活性度が低い状態では逆となり反射率が上がるのだが、さらにそれに加え近赤外域の反射率が下がる。これは葉の細胞配列や水和状態に関係していると言われている。

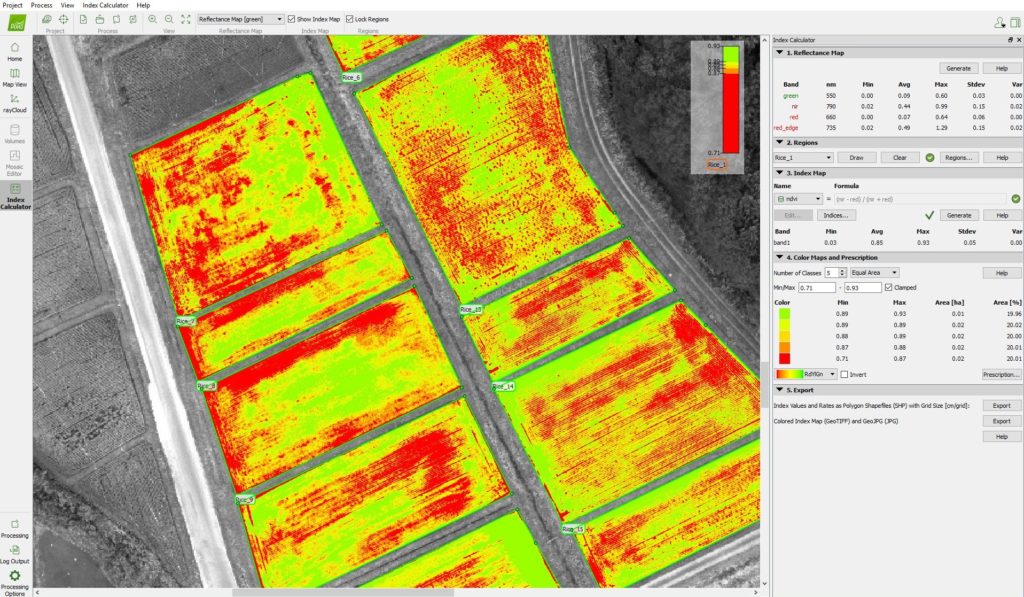

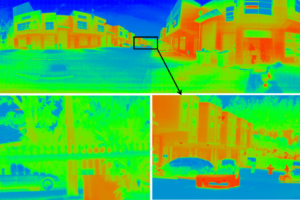

これらの特性を利用し可視域と近赤外域の植物からの反射光を捉え、NDVI(正規化植生指標)など指標化することにより、人間の目で見るよりもより精細に農地の状態を判別したり、画像処理に適したデータを生成することができるのだ(図4)。

図4

市場動向と対応

ドローン(無人機)を活用することにより、日本の稲作における精密農業を実現する上で有効なデータの取得が可能となった。今後はこの技術の実用と普及がより一層進むことが期待できる。

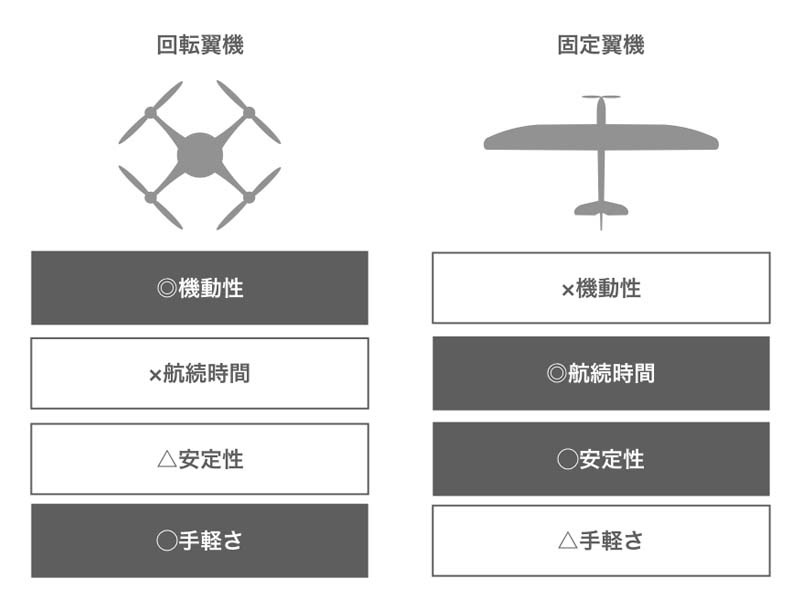

また精密農業の実現に伴い日本の稲作の大規模化も進む事が予想されるのだが、農地のセンシングに現在利用されている、ドローン(無人機)はマルチコプター型の機体がほとんどだ。

スマート化されたマルチコプターの登場がドローン(無人機)産業に注目を集めたきっかけともいえ、その最大の魅力は機動性にあり垂直での離着陸や空中での静止(ホバリング)ができる点である。

これにより空中において複雑で立体的な機動が可能になっているのだが、反面その機動性を発揮するには瞬時に多くのエネルギーを消費することになり、一般的なマルチコプターの航続時間は数十分となっている。

この航続時間は大規模化した農地のセンシングにおいては決して十分とは言えず、より航続時間の長いスマート化された空中プラットフォームが必要とされる。

今後、スペースエンターテインメントラボラトリーは、顕在化するであろうこういったニーズに対し、固定翼型のドローン(無人機)の活用を検討しており、研究開発を進めている。

固定翼型のドローン(無人機)は、一般的な飛行機と同じように揚力を使い空中を飛行することによりマルチコプター型に比べエネルギーの消費を劇的に小さくすることができるのである。

揚力を得るためには一定以上の速度で移動し続ける必要が生まれマルチコプター型がもつ機動性は失われることになるのだが、大規模な農地の上空で決められたコースを飛行するセンシングにおいては、その機動性は必要とされず長い航続時間が求められているのである(図5)。

図5

おわりに

様々な画像センサ技術や画像処理技術が進展する中、ドローン(無人機)は画像技術に新たな視点をもたらすプラットフォームとなることが期待できる。

これにより農地のマクロかつ精細な状態をはじめ、今までは見ることができなかったものが見えるようになり、データ化することが可能になっていくだろう。

株式会社スペースエンターテインメントラボラトリーでは専門性をもつ航空宇宙技術を軸に、あらゆる産業において新たな視点がもたらす技術革新に寄与していきたいと考えている。

■問い合わせ

株式会社スペースエンターテインメントラボラトリー

TEL:03-6265-3081

E-mail:info@selab.jp

http://www.selab.jp/

-300x200.png)

コメントを残す